観光スポット

JR山崎駅、阪急大山崎駅前・山麓エリア

|

サントリー山崎蒸溜所 |

サントリー 山崎蒸溜所は1923年サントリーの創業者、鳥井信治郎が建設した、

日本初のモルトウイスキー蒸溜所です。この蒸留所の見所というか素晴らしいところは、工場を惜しみなく見学できるところにつきます。

以前は立ち入り禁止のところですが、世に知ってもらうべきものとして解放されるようになっています。

事前に予約が必要になっています。 |

| >> 詳細 >>関連ページ |

|

妙喜庵 |

妙喜庵(みょうきあん)は京都府乙訓郡大山崎町にある仏教寺院のことで、

山号は豊興山。妙喜禅庵とも称します。待庵は、日本最古の茶室建造物であると同時に、千利休が作ったと信じうる唯一の現存している茶室です。 |

| >> 妙喜庵詳細 |

|

離宮八幡宮 |

| 離宮八幡宮は、石清水八幡宮の元社にあたり、八幡大神を祭神とする神社です。離宮八幡宮は油の独占で栄えます。、油座として離宮八幡宮は幕府・朝廷の保護の下、大山崎油座として油の専売特許を持ち栄えていきます。安土桃山~江戸時代には、「西の日光」と呼ばれるほどの壮大な社殿を構え栄華を極めたそうです。 |

| >> 詳細 >>関連ページ |

|

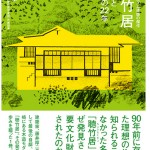

聴竹居 |

| 昭和3年に作られた環境共生住宅の原点といわれる建物。聴竹居。その価値を考えれば、一般の知られなさが意外に思えるほどの名所。日本の近代建築20選の建物であり、藤井厚ニという大正から昭和にかけて活躍した建築家のものである。 |

| >> 聴竹居詳細 |

|

霊泉連歌講跡碑 |

| JR山崎駅から天王山へ至る、踏み切りを渡りきると、ちょうど天王山登山口にこの霊泉連歌講跡碑と山崎宗鑑句碑が立っています。山崎宗鑑は、室町幕府9代将軍足利義尚に仕える武士でしたが、義尚の陣没(延徳元年、1489年)後に出家して宗鑑と名乗り、この大山崎に隠棲しました。 |

| >> 霊泉連歌講跡碑詳細 |

>> 大山崎エリア

|

大山崎町歴史資料館 |

| 山崎には、大山崎の文化と歴史について紹介している施設である、大山崎町歴史資料館があります。阪急大山崎駅を降りて、京都方面へ行くこと1分程度、大山崎文化センターの中の2階にあります。 |

| >> 大山崎町歴史資料館詳細 |

|

観音寺(山崎聖天) |

| 観音寺は通称、山崎聖天(やまざきしょうてん)と言う古寺です。山号は妙音山といい、地中から現れた薬師如来の石像に「妙音山寛平法皇剏建地(そうけんち)」と彫ってあったことに由来します。桜と紅葉の名所としても有名で、春と秋のシーズンには多くの行楽客が訪れます。 |

| >> 観音寺(山崎聖天)詳細 >>関連ページ |

>> 天王山エリア

|

天王山 |

天王山は、京都府乙訓郡大山崎町にある標高 270 m の山のことです。

最寄り駅はJR山崎駅、少し離れて阪急大山崎駅で、軽装でも1時間程度で山頂まで登ることができ、ハイキングする人々でにぎわっています。 |

| >> 天王山詳細 >> 関連ページ |

|

旗立松・展望台 |

| 天王山ハイキングコースの八合目付近、ちょうど酒解神社の鳥居近くに旗立松があります。旗立松はここ、山崎でおこった羽柴秀吉と明智光秀による天王山の戦いの際、秀吉軍が自軍の指揮を高めるため、老松の樹上高くに旗印を掲げたました。いわゆる、秀吉の「千成ひょうたん」の旗印です。これが秀吉軍の士気を多いに高め光秀軍を打ち破ったとされています。 |

| >> 旗立松・展望台詳細 |

|

十七烈士の墓 |

| 十七士の墓は、禁門の変(1864年)の戦いに敗れ天王山中で自刃した隊長真木和泉守以下十七名の眠る墓です。墓はJR山崎駅から天王寺ハイキングコースを登り、山頂手前の山中にあります。 |

| >> 十七烈士の墓詳細 |

|

天王山 竹林のこみち |

|

天王山山中、アサヒビール大山崎山荘美術館と観音寺(山崎聖天さん)を結ぶハイキング道に「天王山 竹林の小径(こみち)」があります。大山崎町やボランティアによって歩きやすく整備され、竹林を抜けていく美しい道です。

|

| >> 天王山 竹林のこみち |

>>水無瀬エリア

|

水無瀬神宮 |

| 水無瀬神宮では、後鳥羽天皇(ごとばてんのう)・土御門天皇(つちみかどてんのう)・順徳天皇(じゅんとくてんのう)が祭られています。水無瀬神宮には数多くの文化財がありますが、その多くは非公開です。しかし自由に参拝することができます。大阪で唯一環境庁に「名水百選」に選ばれた「離宮の水」が飲める場所があります。 |

| >> 水無瀬神宮詳細 >>関連ページ |

|

桜井駅跡 |

| 桜井駅跡は、「楠公父子訣別之所」として知られており、「太平記第十六巻」の「正成兵庫に下向の事」(湊川の戦い)において1336年(延元元年・建武3年)、足利尊氏を討つべく湊川に向かう楠木正成が、嫡男の楠木正行を河内国に帰らせたと場所として有名です。 |

| >> 桜井公園跡詳細 |

|

|

島本町立歴史文化資料館 |

| 新しくできたJR島本駅前のロータリーに面し、ちょうど桜井駅跡真向かいに島本町立歴史文化資料館があります。館内は遺跡調査で出土した縄文時代から中・近世時代の遺物や、楠木正成と旧麗天館に関連した資料や、島本町における文化財について紹介している展示物等が常設されています。 |

| >> 島本町立歴史文化資料館 |

|

水無瀬の滝 |

| 名神高速道路が交わる東側から、名神沿いに入る道があって、坂を登ってしばらく進むと小さな標識があり、春日神社方面と水無瀬の滝方面の道しるべが示されている。そこの階段を登るとすぐです。落差20メートルほどの滝で現在でもそこそこに水量があります。 |

| >> 水無瀬の滝 |

|

若山神社 |

| 若山神社は、地元島本町の広瀬、東大寺、桜井、神内(こうない)の氏神として「天王さん」の通称で広く親しまれている神社です。山神社は素盞鳴命(すさのおのみこと)を祀り、大宝元年(701年)行基が、二十二社の一つとして創建したと伝えられています。秋は紅葉、春は桜の名所として知られています。境内から三川合流点が見え、素晴らしい景色を堪能することができます。 |

| >> 若山神社詳細 |

大山崎町と島本町の両町発行の観光ガイドマップがあります。

>> 各名所への観光ガイドマップはこちらから